الشارقة: عثمان حسن

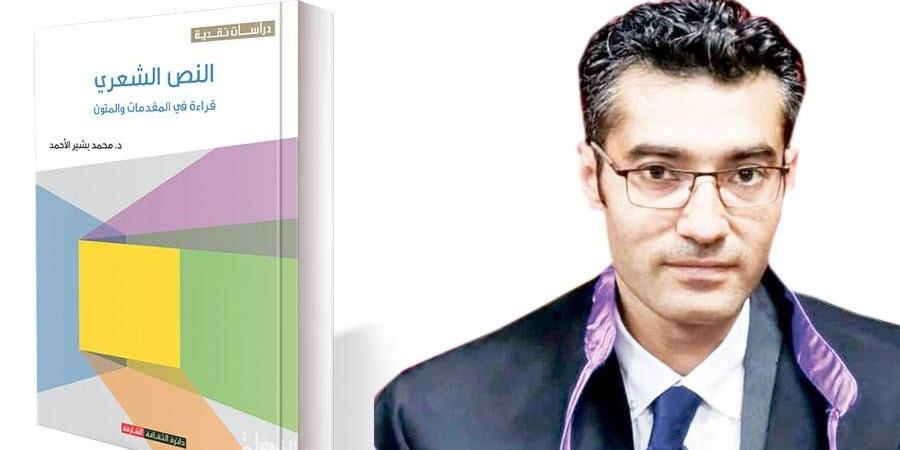

«النص الشعري.. قراءة في المقدمات والمتون» هو كتاب نقدي جديد للدكتور محمد بشير الأحمد، يحاول المؤلف من خلاله إقامة مقاربة سيميائية لبعض نماذج الشعر العربي المعاصر، قصد الباحث اختيارها لما لها من أثر فاعل يسهم في اختبار المقولات النظرية تطبيقياً، صدر الكتاب عن دائرة الثقافة في الشارقة وجاء في 131 صفحة واشتمل على مبحثين رئيسيين، الأول عنوانه: «العتبات النصية» والثاني «فضاء التدوين النصي».

يدرس المبحث الأول من الكتاب أثر العتبات النصية في توجيه قراءة النص الشعري، من خلال عناوين القصائد والمجموعات الشعرية وعتبة الإهداء والتوطئة، استناداً إلى أهمية الوظائف التي تؤديها هذه العتبات في سياق موازٍ للنص الشعري.

أما المبحث الثاني فقام على دراسة أبرز مكونات الفضاء النصي وأهمية الدور الذي تؤديه هذه المكونات من خلال ربطها بسياق النص، بالنظر إلى موقع الكلمات وعدم انتظام البنية الشكلية للنص الشعري.

عتبات

تكمن أهمية العتبات النصية بحسب ما يؤكد د. محمد بشير الأحمد في كونها تقدم خطاباً موازياً للخطاب الشعري يحرك فعل التأويل من خلال تنشيطه لعملية القراءة، استناداً إلى توجيهات منبثقة مما شاع في أوساط النقد باسم «العتبات النصية» وهي تشمل كل ما يحيط بالنص المتن من عناوين رئيسة وفرعية وتسميات دالة على جنس العمل الأدبي ومؤلفه وأخرى معنية بتحديد الجهة الصادر عنها والفئة الموجه إليها وعام الإصدار ورقمه، إضافة إلى كل ما وجد على الغلاف الخارجي من لوحات وصور وزخارف ونقوش وتصديرات وعبارات موجهة للمتلقي وغيرها من العلامات والدلائل التي باتت تحظى باهتمام السيوطيقيا (العلم الذي يدرس أنساق العلامات والأدلة والرموز).

تكمن أهمية هذه العناصر بحسب د. البشير في أن استيعابها وتحليلها يمثل القنطرة الأساس لولوج عالم النص أو المؤلف، فهي مفاتيح النصوص وتشكل نظاماً إشارياً ومعرفياً لا يقل أهمية عن المتن الذي يحيط به، كما أنه يؤدي دوراً مهماً في نوعية القراءة وتوجيهها من خلال ما يثيره في المتن من أسئلة تحاول استكناه النص قبل قراءته، الأمر الذي قد يخلق لدى القارئ تصورات مسبقة عن بنية النص الفكرية والفنية.

دلالات ورموز

يتحدث د. الأحمد بالتفصيل عن العتبات النصية من عتبة العنوان التي تعتبر «ضرورة كتابية» تنبع من حاجة الكتاب أو النص إلى ما يسمه ويحقق له الوحدة التي تبرزه وتجعل منه مقترحاً يستجلي اهتمام المتلقي بما يتركه من أثر فني وجمالي لديه والعنوان يضطلع بوظائف عدة منها التعينية، أي التي تعين الكاتب أو النص وتحدده ومنها الوصفية أو الإيحائية التي تصف مضمون النص، إضافة إلى الوظيفة الإغرائية التي يعتمد عليها لتنشيط فعل القراءة لدى المتلقي.

يتدرج الباحث في تقديم أمثلة حول عتبة العنوان وهو يحمل إشارات بلاغية ورمزية ولغوية، تترك أثرها على القارئ وتعينه على فهم النص، وفي ذات السياق يمكن الالتفات إلى مجموعتي «خيول الضوء والغربة» لإباء إسماعيل و«خدعة المرايا» لبهيجة أدلبي بقصيدتين تحملان عنواناً واحداً هو «طائر الروح» الذي تتألف بنيته اللغوية من كلمة مضافة إلى «طائر»، الأمر الذي يفيد التقييد ما يسهم في التخفيف من وطأة العمومية فيما لو كان العنوان يقتصر على مفردة طائر، ما يسهم في تقليص مجال الاحتمالات الذهنية التي كانت تتوارد قبل هذا التحديد.

وهناك العناوين المراوغة ك«هديل الموج» أيضاً لإباء إسماعيل، التي تعتمد في اختيارها للعنوان على استراتيجية الانزياح الذي يكسر أفق التوقع.

وثمة عمليات موازية كثيرة بحسب ما يذكر المؤلف تفرضها تركيبة بعض العناوين المتسمة بالمراوغة والمواربة التي تدخل المتلقي في دوامة التأويل.

ومن ذلك عنوان «ضوء مالح» لثائر زين الدين، الذي يخسر المتلقي رهانات كثيرة لاكتشاف أبعاده الدلالية، هنا، بحسب ما يؤكد الباحث يصبح العنوان محفزاً إلى الدخول في سلسلة من العمليات الذهنية.

وتحت عنوان «عتبة الإهداء» يستعرض د.الأحمد الكثير من النماذج الشعرية التي سطر أصحابها من خلال عناوين إهداءاتهم الكثير من الرسائل والدلالات التي تشف عن الذات الشاعرة التي تبرز تقدير الكاتب وعرفانه للآخرين سواء أكانوا أشخاصاً أو مجموعات (اعتبارية أو واقعية)، حيث تختلف نوعية الإهداء تبعاً لاختلاف الجهة أو الفئة التي يوجه إليها الإهداء.

التوطئة

والتوطئة بحسب ما يشير الكتاب من العتبات المهمة التي تنهض بوظائف مهمة متعددة لعل أبرزها الإضاءة على النص المتن من خلال ما تحتويه من حمولات فكرية، تعمل على تقريب طرفي عملية التواصل -المتلقي والنص- من بعضهما، على نحو يمكن المتلقي من امتلاك تصور عام للفكرة التي يعالجها الشاعر في نصه من خلال الاستهلال، الذي يعطي انطباعاً تفسيرياً في بعض الأحيان، يترك أثره الفاعل لدى المتلقي.. ومن ذلك ما نجده لدى حسين أحمد الرفاعي الذي يبدأ قصائده في الأعم الأغلب بتوطئة تسهم في توجيه قراء نصه الشعري، وذلك من خلال تهيئة المتلقي للدخول في المناخ العام للنص، كما يرد في قصيدته لغة الجمال.

فضاء التدوين

يؤكد د.الأحمد على أن الدراسات السيميائية الحديثة قد توجهت إلى الاعتناء بالتضاريس النصية من خلال دراسة ما بات يعرف ب«فضاء التدوين النصي» الذي أصبح محور عمليات القراءة والتأويل، إذ تتخذ فيه الأشياء موضعاً خاصاً، تمكن المتلقي من خلال استجلاء مواضعها أن يكشف عن البنى الفكرية والموضوعية للأنساق النصية، بالإضافة إلى إشراكه في عملية إنتاج المعنى الذي سبق أن أنتج المؤلف جزءاً منه، وترك مهمة إنتاج ما تبقى للمتلقي.

يندرج تحت «فضاء التدوين النصي» الكثير مما يترك أثره في المتلقي، مثل «علامات الترقيم» وهي رموز وإشارات مخصوصة يتم وضعها في أثناء الكتابة بين الجمل والتراكيب على نحو يسهل قراءة النص ومن ذلك أيضاً «النبر البصري» حيث يلجأ بعض الشعراء نظراً إلى رغبتهم في جذب انتباه المتلقي إلى مقاصد معينة في النص، إلى استعمال النبر الصوتي واستثمار الطاقات الدلالية المتولدة من القراءة البصرية للبؤر المطبق عليها النبر الصوتي، وذلك من خلال رفع درجة التنبيه في مستوى السياق، فيميل المتلقي نحو هذه البؤر الصوتية/ الدلالية مضاعفاً مجهود قراءته ليعي ويدرك الأبعاد التي ترمي إليها هذه العملية التي يتم توظيفها بطرق وأشكال متعددة.

ويدرس الباحث الكثير من النماذج الشعرية الشابة التي تنطوي على تشكيلات بصرية للوحدات اللغوية في النص، حيث تتملك المتلقي وهو يتتبع مثل هذه التشكيلات هواجس وجود علاقة بين الدلالة والبنية الصورية التي تم إخراج النص وفقها وهو ما يتبدى بوضوح في الأسطر الأخيرة من نص لأمجد ناصر بعنوان «المبارزة» ويقول فيه:

من نسغ أخضر/ من مياه دافقة/ من رهافة السيف/ وانقضاض الصقر/ جئت/ سأفاجئ الذين نظروا في المرايا/ وشاهدوني نحيلاً كالحاً كالنخل/ منشراً على رمل المفازة/ راكضاً خلف احتضار الذئب.

اقتباسات

العنوان نظام سيميائي ذو أبعاد دلالية ورمزية وأيقونية.

«العنوان المراوغ» يوجه المتلقين لإيقاظ الملكات التخييلية.

الفضاء النصي فضاء مكاني يتشكل عبر مساحة الكتاب وأبعاده.

«فضاء التدوين النصي» هو محور عمليات القراءة والتأويل.

«علامات الترقيم» هي رموز وإشارات تسهل قراءة النص.

0 تعليق