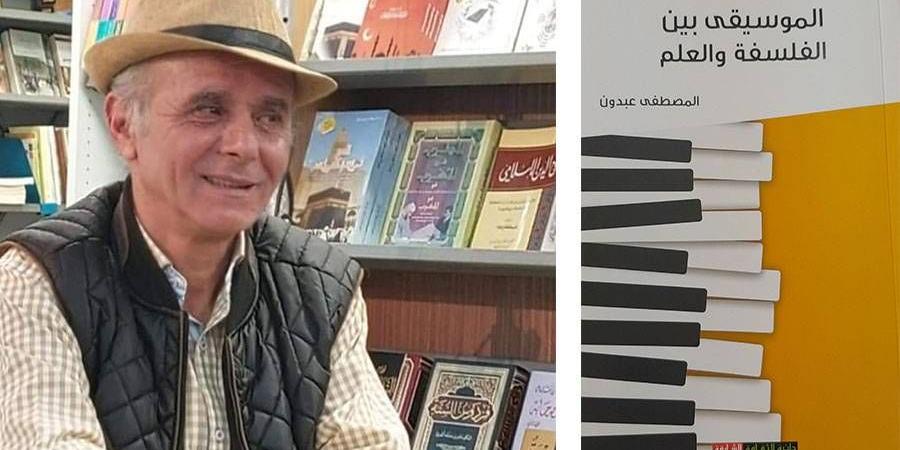

في محاولة لرصد الجهود التي خصصت لتعريف وتوصيف الموسيقى، جاء كتاب «الموسيقى بين الفلسفة والعلم»، لمؤلفه المصطفى عبدون، حيث يهدف إلى فهم القضايا الفلسفية الموسيقية بتشعبات مجالاتها، وذلك باستثمار الإرث الفلسفي وتناول بعض القضايا الإبستمولوجية لعلم الموسيقى الناشئ «الموسيقولوجيا»، إضافة إلى بعض القضايا الأخرى المرتبطة بالفهم والإدراك والتأويل وسؤال المعنى.

الكتاب الصادر سنة 2024، عن دائرة الثقافة بالشارقة، في 544 صفحة، بدأه المؤلف بمقدمة طرح فيها مجموعة من التساؤلات المرتبطة بالموضوع، والتي عالجها لاحقاً في متن الكتاب الذي قسّمه إلى قسمين، يتكون كل واحد منهما من مدخل، وأربعة فصول مكونة من عدة مباحث، ثم خاتمة، وللإجابة عن التساؤلات الجوهرية المطروحة، ركّز المؤلف على مجموعة من المحاولات التي تناولت علاقة الفلسفة بالموسيقى في مختلف العصور، مستعرضاً بعض التعريفات والرؤى النظرية التي تم تداولها لدى المتخصصين في هذا المجال، ليصل بالقارئ إلى جملة من الخلاصات المطروحة حول الموسيقى، ومداخل فهمها باعتبارها حقلاً يتفاعل فيه الإبداع والتلقي، كعملية اجتماعية معقدة، تعمل داخل بيئة تواصلية متغيرة.

* خطاب

يرى المؤلف أن الموسيقى من بين العلوم الإنسانية التي تحمل خطاباً علمياً قابلاً للتطوّر والتجدد والتنقيح، أي أنها تخضع إلى النسبية المعرفية، وهو ما جعله يتناولها في تاريخ الفلسفة، عارضاً أهم آراء الفلاسفة الذين تطرقوا لطبيعتها، محاولاً تقديم ما هو جديد، ومتلافياً الاقتصار على رصد الأدبيات القائمة؛ لأن كل الأعلام الذين اهتموا بالموسيقى عالجوا خصائصها كفن من وجهة نظر مذهبية، بحيث تعد فلسفة الموسيقى الجمالية لديهم جانباً من جوانب فلسفاتهم في الفنون الجميلة عامة.

وتحدث عن أطروحات الفكر اليوناني، حيث أورد أن أقدم معرفة تم الاطّلاع عليها بالموسيقى في الحضارة الغربية ترجع إلى كتابات الفلاسفة اليونانيين، على الرغم من ظهور آراء لدى حكماء الشرق قبل العصر الذهبي لليونان بوقت طويل، فإن الموسيقى اكتسبت أهمية خاصة في فلسفة فيثاغورس، الذي كان يؤمن بأن كل الأشياء أعداد، ووفقاً لذلك أتت الموسيقى إلى حيّز الوجود، حيث انتهى من تحليل الموسيقى إلى وضع تفسير عددي لأنغامها، وفسر التوافق الموسيقى أو الهرموني بأنه يرجع إلى وجود وسط رياضي بين نوعين من النغم، ثم تناول بعده رأي أفلاطون الذين يرى للموسيقى تأثيراً مباشراً في الروح، وأن لها وظيفة تربوية لتحقيق الأخلاق الصالحة، ثم أرسطو الذي يؤكّد كذلك أنها وسيلة مهمة من وسائل التربية، إلا أنها تحقق مع ذلك لذة جسمانية، وتطرّق بعد ذلك لآراء فلاسفة العصور الوسطى الذين كان لهم تأثير كبير في مجرى الموسيقى، ومن أهمهم «القديس أوغسطين»، الذي نصح المسيحيين بأن يقتدوا في اهتمامهم بها بالنبي داود، عليه السلام، وكان يؤمن بأن من الخير حصر الموسيقى والأدب الوثنيين حصراً تاماً، حتى لا يؤديان إلى إغراء المسيحيين بقراءة الشعراء الرومان، أو حضور المسارح الرومانية، وجعل الموسيقى لاهوتية صوفية صرفة، رغم أنه ظل متأثراً بفيثاغورس وأفلاطون.

* دور إسلامي

وفي مواصلة حديثه عن آراء الفلاسفة في القرون الوسطى، يشير المؤلف إلى إغفال الدراسات الغربية لفلاسفة الإسلام، وخاصة إسهامهم في المجال الموسيقي، على الرغم من أن الكندي كان من أوائل الذين وضعوا القواعد الموسيقية العربية، وجعلوا منها عِلماً رياضياً يبحث في النغم، حيث سار على منواله علماء وفلاسفة مسلمون آخرون، مثل الفارابي، وابن سينا، وإخوان الصفا الذين بلغ الاهتمام بالموسيقى ذروته معهم، وهو الإسهام الذي أشاد به لاحقاً ماكس فيبر، وخصّص له المؤلف حيّزاً كبير من الكتاب.

ويتحدث المؤلف عن ما شهده حضور الموسيقى في عصر النهضة والعصر الحديث من تطوّر لافت، حيث بدأت تتحرر من قيود القرون الوسطى والسلطة الدينية للكنيسة، وتم السماح بمزيد من التنوع في الإيقاع والانسجام، والشكل، والتدوين، فكان الموسيقِيّ في هذا العصر مُحاكياً للشاعر والمغني اليوناني، بحيث يُوجِد توازناً مثالياً بين النصّ الكلامي واللحن الموسيقي، حرصاً على الجمال الموائم بين الأنغام وألفاظ النص، حتى يعبر عن معناه وروحه بأعظم قدر من الوضوح، ليمرّ المؤلّف على عصر الباروك الذي شهد ثورة في الموسيقى، مع تقديم الكونشيرتو والسوناتا والأوبرا على يد مؤلفين رُوّاد، من أمثال باخ وفيفالدي، ثم يصل إلى منزلة الموسيقى في الفلسفة المعاصرة، والتي أوصلتها إلى ما هي عليه الآن، ليستنتج من كل ذلك ما قد يكون تحالفاً سرياً بين الموسيقى والفلسفة، لقدرتهما على امتلاك قوة تنقلنا إلى عالم آخر، بعيداً عن الضجيج والصمت، تتم فيه تنقية كل شيء لصالح أصوات متناغمة، حيث كل شيء يصبح واضحاً وقابلاً للفهم.

* علم

توسّع المؤلف في معالجة الإشكالية المركزية المرتبطة بالموسيقولوجيا باعتبارها علماً ناشئاً، تنوعت ميادينه ومجالاته، وأصبح موضوع اهتمام الإبستمولوجيا، فيناقش المسار التأسيسي لهذا العلم، من خلال إبراز التعارض بين تصور كل من أرستوكسان وفيثاغورس لأسس هذا العلم، وإبراز منزلة علم الموسيقى عند الفارابي، ويركّز بعد ذلك على التأسيس الفعلي للموسيقولوجيا على يد «غِيدُو أدلارْ»، وتطور هذا العلم نحو تعدد المقاربات، وتفرع الاختصاصات والمناهج، ثم يتحدث عن الإيثنوموسيقولوجيا، وأنثروبولوجيا الموسيقى، اللذين يُعنيان بالموسيقى ذات التقاليد الشفوية.

وللعلاقة المفترضة بين اللغة والموسيقى، يتناول المؤلف التماثل بينهما، فيتحدث عن الصوت الموسيقي في بعده الزماني، وعناصر اللغة الموسيقية المتمثلة في الإيقاع واللحن والهارموني، ليدخل في المقاربة التماثلية بين اللغة والموسيقى، مثبتاً أن الاستعمال الاستعاري للغة ليس إلا جزءاً من المفردات الموسيقية، عندما نتحدث عن الأنظمة التوافقية، وعن اللغة المقامية، واللامقامية أو متعددة الأصوات أو الديوانية.

* قضايا

خصص المؤلف قسماً من الكتاب لمقاربات متعددة، تناولت بعض القضايا الموسيقية المتعلقة بمسألة الفهم والإدراك والتأويل، وسؤال المعنى، من خلال مسار الإبداع الموسيقي من التأليف إلى التلقي، حيث تحدث عن التعبير عن العواطف، بوصفه مسألة جوهرية وحيوية لإدراك العمل الموسيقي، فتعرّض لمختلف الأطروحات النظرية التي اهتمت بهذا الموضوع، مثل أطروحة استحالة التعبير الموسيقي عن العواطف، والتصور النفسي المدافع عن التعبير عن العواطف، ثم الموقف غير النفسي، الذي يعتبر أن التعبير الموسيقى عن العواطف هو بمثابة تمثيل أو ترميز لها، إضافة إلى مسألة التعبيرات الموسيقية كأمثلة استعارية.

كما تحدث عن العلاقة بين الأنطولوجي في الموسيقى وعلم الموسيقى، حيث يهدف من وراء ذلك إلى طرح مسألة تحديد هوية العمل الموسيقى، وعلاقتها بالفهم من خلال أعمال الفيلسوف «رومان إينغاردن»، ثم عرّج على الفهم الموسيقي بين التصور التسلسلي والتصور المعماري، وسياق التلقي عند الاستماع المباشر، ودور التسجيل والتدوين في ذلك، مستعرضاً النتائج الإبستمولوجية لنظريات التعبير.

* اقتباسات

- اعتُبرت الموسيقى في تاريخ الفلسفة القديم فرعاً من علم التعاليم الذي يضم العلوم الأربعة: الفلك، والهندسة، والحساب، والموسيقى.

- يمكن تعريف الموسيقولوجيا بأنها الدراسة العلمية للموسيقى، فهي مجموعة من الخطابات العلمية حول جميع أشكال الموسيقى.

- نشأ علم الموسيقى كعلم قائم بذاته على يد الباحث الألماني «غِيدُو أدلارْ»، الذي وضع برنامجه التأسيسي الشهير للموسيقولوجيا.

ـ تتقاسم الموسيقى مع اللغة المنطوقة وليست المكتوبة عدداً من الأمور المشتركة، وبينهما كذلك العديد من الفوارق.

0 تعليق