الشارقة: جاكاتي الشيخ

يحتفل العالم كل عام في ال 18 من شهر ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية، وهو ما يشكّل اعترافاً بأهمية هذه اللغة العظيمة، وتثميناً لدورها في الحضارة البشرية، وتأكيداً على ضرورة المضي في إرسائها، بوصفها أقدم اللغات الحية وأثراها، وواحدة من أوسعها انتشاراً في عصرنا الراهن، رغم كل التحديات التي واجهتها على مرّ العصور، وذلك في الوقت الذي اندثرت فيه جُلّ اللغات القديمة، وانقسم بعضها إلى عدة لغات، رغم ما كانت تمتلكه من مقومات البقاء، من قوة تأثير لحضاراتها، وانتشارها في مناطق كثيرة، واستخدامها في ميادين مختلفة.

لقد ظلّت لغتنا العربية حية ومتداولة على نطاق واسع، طيلة مسيرتها، وفي ظل تباين مراحلها، وهو ما لا يمكن حصوله إلا إذا كانت اللغة تمتلك حصانة ذاتية تجعلها عصية على الاندثار والاضمحلال، وذلك ما تجسّد في هذه اللغة العريقة، وهو سرّ أهميتها، الذي جعلها تحجز مكانتها المتقدّمة بين لغات العالم في مختلف العصور، فاستمر انتشارها خارج مجالها الأصلي، في عدة بقاع من العالم، وتعلق بها أبناء الحضارات الأخرى، رغم انحسار وجودها في التواصل اليومي والتعليمي لأهلها، وضعف حضور محتواها على الإنترنت بالمقارنة مع بعض اللغات المعاصرة، ما يشكلّ هاجساً كبيراً حول مستقبلها في ظل التطور السريع الذي صار الذكاء الاصطناعي في طليعة الآخذين بناصيته.

أهمية

لقد أثبتت العديد من الدراسات أن اللغة العربية هي أصل اللغات السامية، أو اللغات العروبية، كما يحلو لبعض الباحثين تسميتها، نظراً لميل العديد من الدارسين إلى أن المهد الأول للشعوب السامية كان القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية في بلاد الحجاز ونجد واليمن، كما أثبتت تلك الدراسات أنها أقدم اللغات الحية، رغم أن مسيرتها مرّت بالعديد من المراحل التي لا يزال بعضها مجهول التفاصيل، إلا أن العثور على الكثير من الآثار المادية الدالة على ذلك القدم يوحي بأن أهميتها لم تأت من فراغ، نظراً لعراقتها وكمال نضجها، الذي جعل المستشرق الفرنسي أرنست رينان يندهش أمامها قائلاً: «إن اللغة العربية ولدت مكتملة»، هذا الكمال الذي يتجلّى في إرادة الله بأن تكون لغة كتاب آخر رسالاته للبشرية، (القرآن الكريم)، وقد تكفّل سبحانه وتعالى بحفظها حتى يرث الأرض ومن عليها، وذلك حين تكفّل بحفظ القرآن، فقال جلّ من قائل: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}، فانتشرت هذه اللغة بانتشار الإسلام، وارتبطت بحياة المعتنقين لهذا الدين، حتى صارت – إضافة إلى كونها لغة العبادة – لغة الأدب والعلم والسياسة، وكل عمليات التواصل الحضاري المعاصرة لذلك الانتشار، الذي دام قروناً، تربّعت خلالها الأمة الإسلامية والثقافة العربية على عرش الدنيا، مستوعبةً العديد من الحضارات، كالفارسية، واليونانية، والهندية، لتصبح لغة عالمية لحضارة إنسانية مشتركة، وأثَّرت في الكثير من اللغات، كالفارسية والتركية، والأردية، وازداد عدد من ينطقونها كلغة أم في مناطق شاسعة من المعمورة.

إن الحصانة الذاتية التي نشأت بها اللغة العربية، لتكون لغة الرسالة الخالدة، وأهّلتها للحظوة بكل ذلك الانتشار، ليست مجرّد تصورّات لانحيازات عاطفية، بل أثبتتها الدراسات والبحوث العلمية للّغات، حيث أكدت دراسة أجرتها جامعة برمنجهام حول بقاء اللّغات من عدمه في المُستقبل، أن اللغة العربية لن تنقرض مع مرور الزّمن أبداً، لأنها تتمتّع بكل مسبّبات البقاء، فبالإضافة إلى عمق صلتها بالدين الإسلامي الذي يعتبر من أكثر الديانات انتشاراً، وتزايداً في عدد المعتنقين، يزخر تاريخ هذه اللغة بإرث ثقافي وفكري ضخم، أبان عن إمكانيات كثيرة، جعلتها تتفوق على سواها من اللغات، حيث احتفظت برصانتها في التراكيب، والصرف، والنحو، وبطاقاتها الإبداعية الهائلة، التي تتجلى في جزالة أدبها، ورحابة أفق التخيل بها، وتكيّفها مع العلوم كالهندسة، والجبر، والطبّ، وغيرها من العلوم التي اكتُشف بعضها في حضنها.

خصائص حصرية

ويجمع المهتمون باللغة العربية على وجود خصائص مميزة لهذه اللغة، لا توجد في سواها من اللغات، ظلّ لها دور محوري في قوتها، وبقائها صامدة، وصالحة لكل زمان ومكان، ومن أهم تلك الخصائص: الفصاحة، حيث يخلو كلامها الصحيح ممّا قد يشوبه من تنافر الكلمات، وضعف التّأليف، أو التعقيد اللفظي، ومنها الترادف، الذي يدلّ في عدد من الكلمات على نفس المعنى المراد، ثم دلالات الأصوات على المعاني، حيث يفهم معنى الكلمة بشكل عامّ أو دقيق من خلال الصّوت فقط، وكثرة المفردات، إذ تزخر اللّغة العربيّة بأكبر عدد من المفردات، من بين كل لغات العالم، وكذلك خاصية التخفيف، التي تعني أن أصل أغلب المفردات في اللّغة العربيّة ثُلاثيّ، ثم يأتي بعده في الكثرة الأصل الرباعيّ، ثمّ الخُماسيّ، في ترتيب دقيق، ثم خاصية الثّبات الحرّ، التي تعتبر من أكبر التّحديات التي واجهتها هذه اللغة العربيّة، وانتصرت بها على عامِلَيْ الزّمن والتطوّر، فظلّت محتفظة بكل سماتها، في حين أنّ العديد من اللّغات الموجودة في عصرنا قد تطوّرت واختلفت بشكل كبير عبر الزّمن، مثل الإنجليزية، في الوقت الذي يمكننا بذلك القليل من الجهد لفهم الشعر الجاهلي مثلاً، سيكون من الصعب فهم الأدب الإنجليزي المكتوب منذ قرون قريبة.

إن تلك الأدوار والمواصفات والخصائص التي كانت وراء بقاء هذه اللغة العريقة، جعلتها تظل دائماً من بين اللغات الأكثر انتشاراً في المعمورة، إذ يتحدث بها الآن ما يقارب 550 مليون شخص، وتحتل المركز الرابع من حيث الانتشار في العالم، الذي تشهد فيه اهتماماً متزايداً، رغم كل ما يترصدها من تحديات.

إقبال

لقد كان لانتشار الإسلام دور كبير في انتشار اللغة العربية، كما أشرنا سابقاً، فلم يعد المتحدثون بها ينحصرون في البلدان العربية، بل اتسّع نطاقها ليشمل العديد من مناطق إفريقيا وآسيا، حتى صارت هنالك الكثير من القبائل والشعوب الناطقة بها في تشاد والسنغال ومالي وتنزانيا وإرتيريا والنيجر وتركيا، والأحواز، وغيرها، حيث لا تزال هذه اللغة تحتل مكانة عالية لدى هؤلاء، ولم تعد علاقتهم بها تقتصر على ارتباطها بشعائرهم الدينية، بل صارت لغة يومية تنعكس في عدة مظاهر من حياتهم، مثل التواصل اليومي، ومناهج التعليم، والتعبير الأدبي والفني، ما حدا ببعض تلك الدول إلى الرغبة في دخول جامعة الدول العربية.

كما يظهر الإقبال عليها في الكم الهائل لمعاهد تعليمها في تلك المناطق، وما خرّجت من متقنين لها، إضافة إلى إقبال غير المسلمين عليها، للتواصل مع الناطقين بها والاطلاع على التراث العربي الثري، والتعرف إلى الدين الإسلامي، وهو ما بدأه المستشرقون الأوائل، الذين استطاعوا في القرنين ال 18 وال19 أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه الباحثون العرب من تاريخ هذه اللغة، كالمستشرق الدنماركي مارستن نيبور، والفرنسيين جوزيف توماس أرنود وجوزيف هاليفي، والنمساوي إدوارد غلازر، حيث اكتشفوا في صحاري الجزيرة العربية، وبين أهلها الكثير مما تختزنه هذه اللغة من كنوز، وهي الجهود التي واصلها المستعربون المحبون لهذه اللغة كذلك، والذين خدموها أكثر من غيرهم، حين استكشفوا جمالياتها اللغوية، المبثوثة في محمولاتها الحضارية والأدبية، مثل: الإسباني إميليو جارثيا جوميث، والروسي فلاديمير شاغال، والفرنسيين جاك بيرك، ولويس ماسينيون، والإيطالي فرانشيسكو غابريلي، والألماني ثيودور نولدكه، والبريطاني دينيس جونسون ديفيز.

ولعل من أبرز ما جعل تعلم اللغة العربية مجالاً خصباً، يكثر الطلب عليه من طرف غير الناطقين بها، خاصة في الدول الغربية، هو كونه سمة للتميز، حيث يوجد عدد قليل ممن يتقنها في بلادهم، كما يتيح قراءة كم كبير من نصوص الأدب العربي الأصيلة، إضافة إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها المنطقة العربية، ما يفتح لدى متعلّمها آفاقاً واسعة، فضلاً عن أن تعلمها يسهّل تعلّم اللغات الأخرى، التي تشترك في جذورها اللغويّة مع العربية كالفارسية والتركية.

فُتُور

إن ذلك الإقبال الملحوظ على اللغة العربية خارج مجالها الأصلي، يقابله قصور وفتور عند أهلها، وعلى الإنترنت، ففي ممارسة التواصل اليومي يغلب التحدث باللهجات المحلية، حتى بين غير الناطقين بنفس اللهجة، رغم أن تعدد تلك اللهجات كان يمكن أن يشكّل فرصة لتواصل أبناء الدول العربية المختلفة فيما بينهم باللغة العربية الفصحى، وهو ما يحدث في العمل كذلك، بل يتجاوزه إلى كون بعض العرب يعتبرون استخدام اللغات الأجنبية أكثر عملية من لغتهم الأم، ما قد يجعل من يعتمدونها في التبادلات المهنية خارج الإطار الزمني لعصرهم، وذلك ما انعكس بتأثير سلبي في العملية التعليمية في الوطن العربي، التي صار فيها التركيز على إتقان اللغات الأجنبية، خاصة الإنجليزية أولوية الأولويات، فلم يعد التلاميذ ولا الطلاب يعيرون العربية اهتماماً، وقلّ المدرسّون الذين يمتلكون المهارات اللازمة لتوصيلها، أو تحبيبها إلى تلاميذهم وطلابهم، رغم أن بعض آباء التلاميذ يحاولون تدارك ذلك بالكتاتيب القرآنية، أو بعض الكتب المساعدة، والتي إن وجدت لا تجد ما تستحقه من الاهتمام نظراً لتدنّي نسب الإقبال على المطالعة والقراءة في العالم العربي بالمقارنة مع غيره من الأمم الأخرى، كل ذلك إضافة إلى ضعف الإنتاج العلمي باللغة العربية في الجامعات، حيث لا يتجاوز عدد مجموع البحوث العلمية السنوية المنجزة باللغة العربية، في كامل الوطن العربي، ما يتم إنجازه في دولة غربية واحدة.

ورغم أن هنالك بعض المبادرات التي تدفع في اتجاه تعزيز تمكين اللغة العربية كالمجامع اللغوية والمراكز، فإن معدل حضور المحتوى العربي في الإنترنت الذي لا يتجاوز 3%، يشير إلى حاجتها لبذل الكثير من الجهد، من أجل منحها ما تستحقه من صدارة للغات العالم، خاصة في هذا العصر الذي انتشرت فيه الأجهزة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وصار أغلبها يعتمد الفيديوهات، والصوتيات أكثر من الكتابة.

مستقبل

إذا كانت كل المؤشرات المتعلقة باللغة العربية تشير إلى عدم إمكانية زوالها، وهو ما أكدته بعض الدراسات العلمية آنفة الذكر، إلا أن ذلك المستقبل يثير الكثير من الهواجس، حول مستواه، وإمكانية بقائها في نفس الوهج، وذات التزايد في الانتشار، أم أن الظروف قد تصل بها إلى ما لا نرجوه لها؟ خاصة في زمن الذكاء الاصطناعي الذي اختصر الكثير من الجهد، وبدأ يوفّر ما قد يؤدي إلى الاستغناء عن العديد من وسائل البحث والتواصل بين البشر، وهذا ما جعلنا نتوجه إلى هذا الذكاء الاصطناعي لنسأل ChatGPT كيف يرى مستقبل اللغة العربية؟ فكانت إجابته أن مستقبل اللغة العربية يشهد العديد من التحديات والفرص في الوقت نفسه، مُقدماً بعض الجوانب التي قد تؤثر في مستقبل هذه اللغة، وأولها التكنولوجيا والرقمنة، فمع تقدم التكنولوجيا، أصبحت اللغة العربية أكثر وجوداً على الإنترنت، وفي التطبيقات الرقمية، كما أن أدوات الترجمة الآلية، مثل Google Translate، أصبحت تدعم العربية بشكل أفضل، ما يسهل التواصل ويعزز استخدامها في مختلف المجالات، وفي التعليم، تزايد الاهتمام باللغة العربية في الدول غير الناطقة بها، ما يسهم في نشر اللغة والثقافة العربية، وهناك برامج تعليمية ومواد دراسية جديدة تُعنى بتعليم العربية بشكل فعال، خاصةً للناطقين بغيرها، وفي ما يتعلق بالهوية الثقافية، تعتبر اللغة العربية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية للعربية، وهو يزيد الوعي بأهمية المحافظة عليها في ظل العولمة، بوصفها وسيلة خاصة للتعبير عن ثقافة تلك الهوية وتراثها، أما من الناحية الاجتماعية والسياسية، فإن اللغة العربية تواجه العديد من التحديات، المتعلقة بتنوع اللهجات، واختلافها بين الدول العربية، هذا التنوع قد يؤدي إلى صعوبة في التواصل بين الناطقين باللهجات المختلفة، كما أن الأوضاع السياسية في بعض الدول قد تؤثر في استخدام اللغة وتعليمها، إلا أن اللغة العربية تستمر في كونها وسيلة مهمة للإبداع الأدبي والفني، حيث يسهم الأدباء والشعراء والفنانون العرب في إغناء اللغة وتطويرها من خلال أعمالهم، كما أن التوجهات العالمية تشير إلى تزايد اهتمام العالم بهذه اللغة، بسبب الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للدول العربية، ما جعلها تُدرس في العديد من الجامعات حول العالم، ما يعزز مكانتها الدولية، ويكمل ChatGPT: بشكل عام، يمكن القول: إن اللغة العربية ستستمر في التطور والتكيف مع التغيرات العالمية، مع الحفاظ على جوهرها الثقافي والتاريخي.

وحين سألناه عن إمكانية تأثير ظهور الذكاء الاصطناعي في مستقبل اللغة العربية، أجاب بالتأكيد أنه سيؤثر بشكل كبير في مستقبل اللغة العربية، مُلخصاً ذلك في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الترجمة الآلية، أصبحت أكثر دقة وفاعلية، ما يسهل التواصل بين الناطقين بالعربية وغير الناطقين بها، ما يمكن أن يعزز انتشار اللغة العربية في العالم، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في إنشاء محتوى باللغة العربية، هذه التقنية يمكن أن تُستخدم لتوليد نصوص جديدة أو تحسين النصوص الموجودة، كما يمكن استخدام هذا الذكاء في تطوير تطبيقات تعليمية مبتكرة تساعد المتعلمين على اكتساب اللغة العربية بشكل أسرع وأكثر فعالية من خلال تقديم تمارين تفاعلية ومحتوى مخصص، كما يمكنه تحليل كميات ضخمة من النصوص العربية لفهم الأنماط اللغوية والثقافية، ما يساعد في أبحاث اللغة والأدب، إضافة إلى أنه يساعد الكتاب والمحررين من خلال أدوات تصحيح لغوي وتدقيق نحوي متقدمة، ورغم تلك الفوائد، هناك تحديات أيضاً، إذ قد يؤدي الاعتماد الزائد على الذكاء الاصطناعي إلى التراجع في مهارات الكتابة والتحدث باللغة العربية، خاصة بين الأجيال الجديدة، كما أن هناك مخاوف بشأن دقة النماذج اللغوية في التعامل مع اللهجات العربية المتعددة، وكل ذلك يجعل استخدام هذا الذكاء يتطلب وعياً وتوازناً لضمان عدم فقدان القيم الثقافية واللغوية الأساسية.

أدوار جليلة

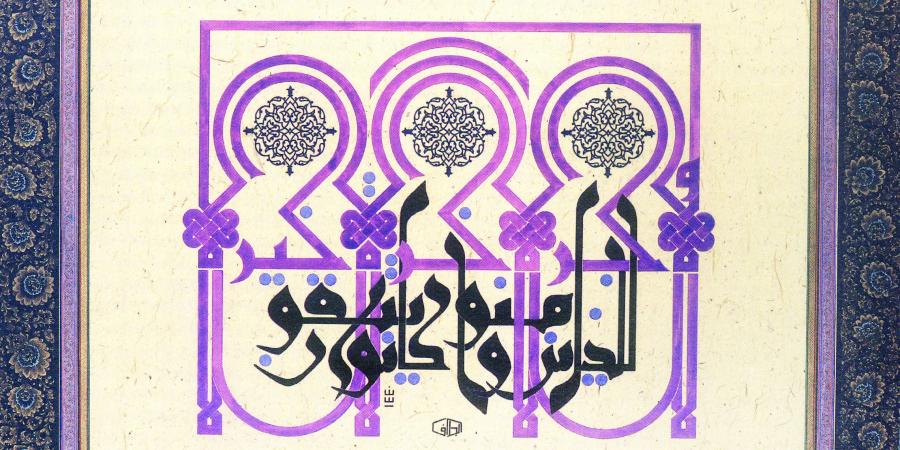

إضافة إلى الجهود التركية في الخط العربي التي أثمرت الكثير من الخطاطين المعاصرين، وتنظيم الكثير من المسابقات الخطية الدولية، لعبت دول أخرى دوراً مهماً في المجال، مثل إيران وغيرها، كما لعب بعض من الخطاطين في آسيا وبعض الدول الغربية أدواراً جليلة كذلك في هذا الميدان، نذكر من بينهم الخطاط الباكستاني أشرف هيرا، الذي اهتم بالخط الكوفي أكثر من غيره، فصار يوظفه في تكوينات ذات طابع هندسي بديع، مشتغلاً على إقامة العلاقات الرأسية والأفقية المحلاة بزخارف ووحدات هندسية ونباتية، تؤطر محيط اللوحة، وتنتشر في جنباتها وضمن فراغاتها مشكّلة تصميماً إبداعياً متميزاً، يبرز الكثير من جماليات اللغة العربية، والخطاط الصيني حاجي نور الدين الذي شكّلت دراسته للخط العربي رافداً أساسياً لتجربته الفنية، فأبدع في مختلف أساليبه التقليدية، إضافة إلى إبداعه في الفنون المرتبطة به، مثل المُنَمنَمات العربية التقليدية، التي طالما استلهم منها وجسّدها في رموز ثقافية صينية، وهو ما ولّد لديه رغبة تجديدية في الخط العربي، حتى استطاع أن يكون أول مبتكر لأسلوب الكتابة العربية بالحروف الصينية، وهي كتابة يستغل فيها التشابه بين حركات الحروف ليستلهم نمطاً خطياً خاصاً، فصار يكتب أحياناً كلمات يمكن قراءتها بالعربية والصينية في آن واحد، حيث يسعى في لوحاته من خلال ذلك الأسلوب إلى كسر حاجز اللغة لدى المتلقين العرب والصينيين، وهو أسلوب أثبت نجاحه من خلال رواجه في الصين وفي مختلف أنحاء العالم، والخطاطة الإيطالية أنتونيلا ليوني التي تعتبر فنانة موهوبة تُجسّد لوحاتها حالة من عشق الفنون الإسلامية بشكل عام، والخط العربي بشكل خاص، حيث جذبها بجمالياته في سنوات دراستها الأولى، وازداد شغفها به عندما غاصت في عوالمه أثناء دراستها له في القاهرة، فتعلمت الكثير من أنواع خطوطه وأبدعت فيها، مثل الفارسي، والنسخ، والرقعة، والديواني، والثلث.

جماليات الحرف

كان للخطاطين من غير العرب دور كبير في نشر اللغة العربية، خاصة عن طريق الكتابة، وذلك لما يبرزونه من جماليات حروف هذه اللغة، التي لا تقل أهمية عن جمال مضامينها، وقد كان للخطاطين الأتراك دور كبير على مر التاريخ في هذا المنحى، لما أعطوه من أهمية للغة العربية، انطلاقاً من مفهوم خدمتهم للقرآن الكريم والدين الإسلامي، فاكتسب الخط على أيديهم أبعاداً جديدة، وأسهموا في تطويره بشكل كبير، من خلال تنشئة عدد كبير من الخطاطين من داخل تركيا وخارجها منذ قرون، وهو ما لا يزال متواصلاً في بلادهم.

لقد تم طيلة الاهتمام التركي بالخط تطوير أنماط وأساليب فريدة تجمع بين العناصر التقليدية والابتكارات المعاصرة، وتعتبر تحليقات الخطاطين التركيين بين السطور والزخارف الجميلة على الورق والمعادن رمزاً للفن العربي التركي، رغم انتقاله إلى العديد من البلاد الأخرى، ويعود أصل الخط العربي في تركيا إلى الفترة العثمانية، حيث كانت الخطوط العربية مستخدمة بشكل واسع في الكتب والمخطوطات والمساجد، والمباني العامة، وكان لفن الخط العربي دور مهم في إثراء الثقافة التركية وتأثيرها في الفنون الأخرى في البلاد.

وقد اشتهر على امتداد التاريخ العديد من الخطاطين الأتراك، من أشهرهم وأغزرهم إنتاجاً، الحافظ عثمان بن علي، وكان معلماً للسلطان أحمد خان الثاني، وأحمد قره حصاري، الذي اشتهر قبل الحافظ عثمان، وهو الذي أخذ الخط عن شيوخه، وابتكر طريقةً خاصةً به في الخط، ولا تزال آثاره باقية في جامع السليمانية في إسطنبول، ومن تلاميذه النجباء محمد جلبي، إلا أن من أقرب الخطاطين الأتراك الذين كان لهم تأثير كبير في مسيرة الخط العربي بشكل عام، الخطاط محمد شوقي (1829-1887)، الذي ابتكر لنفسه طريقة استلهمها من أعمال كبار الخطاطين الذين سبقوه، فحظي بشهرة كبيرة، حيث كانت خطوطه على درجة عالية من الدقة والعناية تصل أحياناً إلى حد التكلف، ولكنها كانت رشيقة جذابة، ويعد شوقي صاحب آخر مدرسة في خطي الثلث والنسخ ولا يزال أسلوبه يجذب الكثيرين حتى اليوم، ثم شيخ الخطاطين الأتراك حامد الآمدي (1891- 1982)، الذي تعتبر لوحاته من أروع الأعمال الخطية، حيث يتميز برصانة الأسلوب وإتقان تفاصيله الإبداعية، والسيطرة على ضوابطه الموروثة، والرغبة في إحياء ما أبدعه السلف من الخطاطين القدامى، والاستلهام منه في بعض الأحيان، للخروج بلوحات فنية تعكس فخامة وعظمة فن الخط العربي الجميل، حتى عدّه بعض النقاد امتداداً لعظماء الخط العربي الثلاثة: ابن مقلة وياقوت المستعصمي وابن البواب، الذين كان لهم أهم أثر في تاريخ الكتابة بالخط العربي الأصيل.

كما اشتهرت تركيا بالعديد من المدارس التعليمية للخط، من أبرزها معهد «المهري للخط» الذي تأسس في القرن الثامن عشر على يد المعلم المعروف صالح معروف المهري، ويتميز بتدريس الخط العربي وتطوير مهارات الطلاب فيه، ما مكنها من تنمية جيل من الخطاطين الموهوبين والمهرة، ومدرسة «نزهة الخطاطين» التي تأسست في القرن التاسع عشر بواسطة الخطاط الشهير حمدي الأعظمي، تعتبر هذه المدرسة أول مدرسة خاصة بتدريس الخط العربي في تركيا، وقدمت دروساً منظمة في الخط العربي وشهدت تطوراً كبيراً في هذا المجال.

0 تعليق