حللنا بدارٍ كان فيها أنيسها فبادوا وخلّوا ذاتَ شيد حصونها

فصاروا قطينًا للفلاةِ بغربٍة رميمًا وصرنا في الديارِ قطينها

فسوفَ يليها بعدنا من يحلّها ويسكن عوض سهلها وحزونها

تجمعات بشرية

ركز عبيد رمحه في وسط حَجْر، ثم رجع إلى أهله فاحتملهم إليها، ونزل هو وولده في القصور بحَجْر. ونتيجة لوفرة مياه وادي حنيفة وخصوبة أرضها استقرت بها تجمعات بشرية، وتكونت القرى التي وصف «الهمداني» بعضها بأنها قرى ذات نخيل وحصون عادية وغر عادية. ومن أشهر الأبيات الشعرية التي جاءت في وصف اليمامة وأجملها، تلك التي قالها «عمرو بن كلثوم» في معلقته المشهورة:

فَأَعرَضَتِ اليَمامَةُ وَاِشمَخَرَّت كَأَسيافٍ بِأَيدي مُصلِتينا

وذكر «الأعشى» آطام جَوّ بقوله:

فلما أتت آطام جَوٍّ وأهله أنيخت فألقت رحلها بفنائكا

والآطام هي القصور، والحصون التي بنيت من الحجارة.

حماية ومنعة

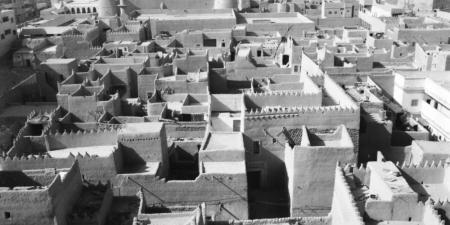

ووفقًا لدارة الملك عبدالعزيز في كتاب «يوم بدينا»: لا تزال في اليمامة آثار حصون وآطام عادية، تعود إلى ما قبل الإسلام بأمد، وكانت حماية ومنعة للساكنين حولها، وتُشاهد آثار السكن في أطرافها، وآثار آبار المياه، وآثار زرع والمزارع. فكان في «مَلْهَم» حصون كان يتحصن بها بنو يشكر، ونجد في قرى أخرى على وادي حنيفة حصونًا بنيت كلها لدرء النفس من الأخطار.. وفي اليمامة حصون متفرقة ونخل ورياض، وأشجار متدلية ثمارها، ويرجع أهل الأخبار زمانها إلى «طسم» و«جديس»، وذكروا أن طول بعضها خمسمئة ذراع.

مراكز الاستقرار

أسس بنو حنيفة عددًا من مراكز الاستقرار التي امتدت على ضفاف «وادي العرض» الذي أصبح «وادي حنيفة»، حيث تحولت اليمامة إلى إقليم تحت نفوذ بني حنيفة. وعندما ظهر الإسلام كان ملك اليمامة هو «ثمامة بن أثال الحنفي» صاحب القصة الشهيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين مدى الاستقرار والقوة في هذا الإقليم.

سياسة قاسية

خلال العصر الأموي والعباسي وبعد انتقال العاصمة من المدينة المنورة إلى خارج الجزيرة العربية، أهمل إقليم اليمامة، وعاش ردحًا من الزمن طي النسيان لما يزيد على الألف عام، وتأسست الدولة الأخيضرية في منتصف القرن الثالث الهجري واتخذت من الخضرمة (في الخرج) عاصمة لها، وهذا ما أثّر في مدينة حجر التي كانت مدينة كبرة شبيهة بالكوفة والبرة من حيث الحجم والتخطيط، وسيطر الأخيضريون على المنطقة، واتبعوا سياسة قاسية أدت إلى هجرة بعض السكان، إضافة إلى القحط الذي أصاب المنطقة.

مدينة حجر

أسست عشرة «المردة» من «الدروع» من بني حنيفة مدينة شرقي الجزيرة العربية على ساحل الخليج العربي، أطلقوا عليها اسم «الدرعية» نسبة إلى العشرة، وذلك بعد أن انتقلوا من وسط الجزيرة العربية في القرن الرابع الهجري لظروف عدم الاستقرار آنذاك، ونتيجة لعودة عشائر بني حنيفة إلى حجر اليمامة بعد عودة الاستقرار إليها تلقى مانع بن ربيعة المريدي الحنفي وهو في بلدته الدرعية شرق الجزيرة العربية دعوة ابن عمه حاكم مدينة حجر في اليمامة وهو ابن درع للقدوم بالعشرة والاستقرار في منطقة أجداده وأسافه.

اللبنة الأولى

انتقل «مانع بن ربيعة المريدي الحنفي» وأفراد عشرته من الدرعية في شرق الجزيرة العربية إلى وسطها لتأسيس الدرعية الجديدة عام 850هـ (1446م)، وقد عبر خلال رحلته من شرق الجزيرة العربية رمال الدهناء القاحلة مؤمنًا بشخصيته المستقلة الراغبة في تأسيس دولة واسعة تحقق الأمن والاستقرار، وهو ما أورثه ذريته من بعده.

استقبل ابنُ درع ابنَ عمه وعشرته في وادي حنيفة، وأقطعه موضعي «غصيبة» و«المليبيد» اللذين يقعان شال غرب مدينة حجر، فجعل مانع «غصيبة» مقرًا له ولحكمه وبنى لها سورًا، وجعل «المليبيد» مقرًا للزراعة.

ويعد هذا الحدث أبرز أحداث الجزيرة العربية في العر الوسيط، فقد كان قدوم مانع اللبنة الأولى لتأسيس أعظم دولة قامت في المنطقة في تاريخ الجزيرة العربية بعد دولة النبوة والخلافة الراشدة.

وكان حلم بناء دولة في جزيرة العرب يراود بعض العقلاء، وذلك لما اعترى هذه المنطقة الجغرافية من الإهمال الذي استمر عدة قرون، ولسيطرة أعراق أخرى على بعض أجزاء الأراضي العربية، وعلى شعوبها ومقدراتها.

أمراء الدرعية

عند دراسة ظاهرة مدينة الدرعية التي أسسها مانع المريدي في منتصف القرن التاسع الهرجي (الخامس عشر الميلادي) وما نتج بعد ذلك يتبين لنا من معطيات عدة أنه أسس الدرعية لتكون المدينة الدولة القابلة لتوسع مع الأيام، ونستشف من مواقف أمراء الدرعية منذ الأمير مانع أن هناك دستورًا عائليا للحكم ركز على فكرة الدولة، وعلى العنصر العربي وهذا ما جعل هذه المدينة لا تقوم على عصبية قبلية، وإنما على أساس دولة عربية.

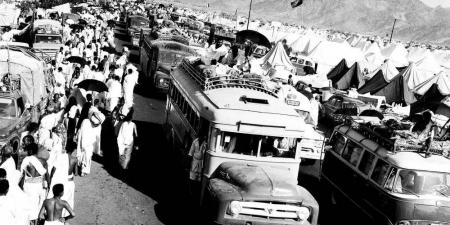

حين نتأمل في الموقع الجغرافي لمدينة الدرعية يتضح لنا أنه موقع استراتيجي لعاصمة دولة كبرى، فمن أبرز المقومات لذلك وقوعها على واحد من أهم الأودية في نجد وهو «وادي حنيفة» عدا أنها تقع على أحد أهم الطرق التجارية القديمة، ذلك الطريق الذي تعد الدرعية في قلبه، والذي يأتي من جنوب شبه الجزيرة العربية مرورًا بنجران ثم يتجه شمالا إلى اليمامة ثم الدرعية حيث يتجه إلى الشمال نحو دومة الجندل وإلى الرق نحو العراق وإلى الغرب نحو الحجاز، ويعد هذا الطريق هو طريق الحاج القادم من فارس والعراق ووسط آسيا، الذين كانوا يواصلون سيرهم عن الدرعية إلى مكة المكرمة.

وازدادت أهمية هذا الطريق بعد تأسيس الدرعية على يد مانع المريدي الذي سعى هو وأبناؤه وحفدته إلى تأمينه وخدمته وبتأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية الأولى أصبح هذا الطريق من أبرز الطرق التي تمر بها قوافل التجارة والحج، نتيجة لسياسة الإمام محمد بن سعود بتأمين هذا الطريق والارتباط بعلاقات مع القبائل التي يمر من خلال مناطقها، والاتفاق معها على ضبط الأمن وتقديم الخدمة اللازمة للمستفيدين منه.

الاستقرار السياسي

كان السائد في بلدات المنطقة أن تكون البلدة في أول تأسيسها خاصة بأسرة واحدة، وبعد مرور عقود من السنين تسمح هذه الأسرة لأفراد أو عوائل محددة بالانتقال إلى بلدتهم بناء على اتفاق بينهم. وهذا ما لا نلاحظه في الدرعية، فمنذ نشأتها وهي موئل للعرب الآخرين الذين هاجروا إليها من أنحاء الجزيرة العربية وخارجها، فأقام فيها أو زارها كثيرون من مناطق مختلفة من جزيرة العرب.

والمتابع لدولة المدينة «الدرعية» يلاحظ أنها تتوسع وتضيق بحسب الاستقرار السياسي فيها، وهذه الامور والدروس وان التجارب المتراكمة الطويلة فهمها الإمام محمد بن سعود، الذي بفضل الله ثم بفضل عبقريته انتقلت دولة المدينة في الدرعية إلى مرحلة الدولة، التي تعارف المؤرخون على تسميتها بالدولة السعودية الأولى وكانت الدولة السعودية منذ تأسيسها حتى يومنا هذا دولة عربية خالصة بحكامها وشعبها.

مدينة الدرعية

تأسست عام 850 هـ/ 1446م

أسسها الأمير مانع بن ربيعة المريدي

الجد الثاني عشر للملك عبدالعزيز

تكون في الأساس من غصيبة والمليبد.

اتسعت في أحيائها على ضفتي وادي حنيفة.

اعتنت بطريق الحج لمرور الحجاج من خلالها قادمين من الشرق والشمال الشرقي.

تهيأت لتكون مركزًا للعلم والمعرفة والتنوع الثقافي.

لها مركز حضري يتألف من نسبة كبيرة من السكان.

توافرت لها أسباب الحماية وممارسة التجارة وحماية الطرق التجارية وتأمين الاستقرار فيها.

منطقة زراعية نظرًا لوقوعها على وادي حنيفة الخصب.

0 تعليق