إعداد: فوّاز الشعّار

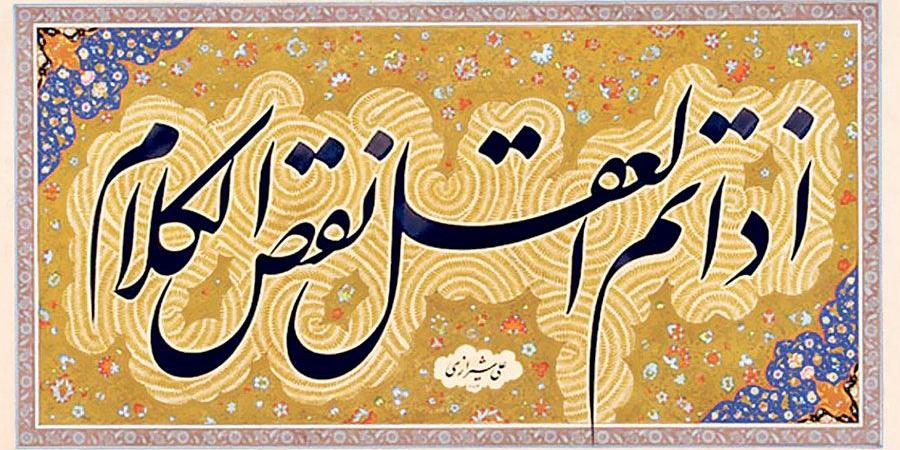

لُغتنا العربيةُ، يُسر لا عُسرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحة على فضاءات مُرصّعةٍ بِدُرَرِ الفِكر والمعرفة. وإيماناً من «الخليج» بدور اللغة العربية الرئيس، في بناء ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاوية أسبوعية تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أمّ اللغات

من بدائع الكناية، قول أبي الطيّب، في وقيعة سيف الدولة ببني كلاب:

فَمَسّاهُمْ وبُسْطُهُمُ حَريرٌ

وصَبّحَهُمْ وَبُسْطُهُمُ تُرابُ

ومَنْ في كَفّه مِنْهُمْ قَناةٌ

كمَنْ في كَفّه منهُمْ خِضابُ

كنَّى بكون بسطهم حريراً عن سيادتهم.. وبمن يحمل قناة عن الرجل، وبمن في كفه خضابٌ عن المرأة.

وقول البُحتريِّ:

أو ما رأيتَ المجْدَ ألقى رحلَهُ

في آل طلحةَ ثمَّ لم يتحوَّلِ

كناية عن نسبةِ الشرف إلى آل طلحةَ.

دُرَرُ النّظْمِ والنَّثْر

ليزيدَ بنِ الصمّة

(من الطويل)

قِفـي وَدِّعينـا يــا مَلـيـحُ بِنَـظـرَةٍ

فقَـدْ حـانَ مِنّـا يـا مَلـيـحُ رَحـيـلُ

تَقـَيّـظُ أكْـنـافُ الحِـمـى ويُظِلُّـهـا

بِنَعمـانَ مـن وادي الأراكِ مَقـيـلُ

أليـسَ قلـيـلاً نـَظـرةٌ إنْ نظرتـُهـا

إلَـيْـكِ وكُــلّاً لَـيْـسَ مِـنْـكِ قَـلـيـلُ

فيا خُلّةَ النفْسِ التي ليـسَ دونَهـا

لنـا مـنْ أخــلّاءِ الصَّـفـاءِ خلـيـلُ

ويا مَنْ كَتَمْنا حُبَّها لـمْ يُطَـعْ بـِهِ

عَـدوٌّ ولـمْ يـُؤمَـنْ علـيـهِ دخـيـلُ

أما منْ مُقام أشتكي غُرْبَةَ النّوى

وخـَوْفَ العِـدا فيـهِ إليـهِ سَبـيـلُ

فيا جَنّةَ الدُّنيا ويا مُنْتَهى المُنى

ويا نورَ عيْني هل لي إليكِ سبيلُ

صحائفُ عِنْدي لِلْعِتـابِ طَويْتُهـا

سَتُنشَـرُ يـَوْمـاً والعِـتـابُ طـويـلُ

فلا تَحْمِلـي ذَنْبـي وأنـتِ ضَعيفـةٌ

فَحَمْلُ دَمـي يَـومَ الحِسـابِ ثقيـلُ

من أسرار العربية

فروق لغوية بَيْن العلّة والسّبب: العِلّةُ: ما يتأخّرُ عن المعلولِ، كالرّبْحِ وهو عِلّة التجارة يتأخّرُ عنها، أما السببُ، فلا يتأخّر عن مسبّبه، فسببُ ذهابِ السّهمِ، هو الرَّميُ، فلا يتأخّرُ عنه.

بيْن التفكّر والتدبّر: التفكُّرُ: تصرّفُ القلبِ بالنظرِ في الدلائلِ، والتدبّرُ: تصرّفُ القلبِ بالنظرِ في العواقبِ. بَيْن العِلم واليقين: العِلم: اعتقادُ الشيءِ على ما هو، على سبيل الثقةِ، واليقينُ: سكون النّفسِ، بما عُلم، ومن هنا جاء قول امرئ القيس:

بَكى صاحِبي لَمّا رأى الدَّرْبَ دُونَهُ

وأَيْقَنَ أنّا لاحِقانِ بِقَيْصَرا

أي أزال الشكَّ عنه.

هفوة وتصويب

يكتبُ بعضُهم: «واضطرد الأمرُ»، بإضافة «الضّاد» وهي خَطأٌ، والصّوابُ: «اطَّرَدَ»، (بتَشديدِ الطّاء) بمَعْنى: اسْتقامَ،لأنّها مِنْ «طَردَ». وطَرَدَهُ: أَبْعَدَهُ. واطَّرَدَتِ الأَشياءُ: تَبِعَ بَعْضُها بَعْضاً. واطَّرَدَ الكلامُ: تتابَع. واطَّرَدَ الماءُ: تتابَع سَيَلانُه؛ قال قيس بن الخطيم:

أَتَعرِفُ رَسْماً كاطِّرادِ المَذاهِبِ

لَعَمْرَةَ وَحْشاً غَيرَ مَوقِفِ راكِبِ

أَراد بـ«المَذاهِبِ» جُلوداً مُذْهَبَةً بخُطوطٍ يُرى بَعضُها في إِثرِ بَعْض فكأَنها مُتَتابعَة.

أمّا «اضطرب»، فَتُثَبّتُ فيها الطّاءُ، لأنّها مِنْ ضَربَ. وضَرَبَ العِرْقُ والقَلْبُ، يَضْرِبُ ضَرْباً وضَرَباناً: نَبَضَ وخَفَقَ. والضَّارِبُ: الـمُتَحَرِّك. والـمَوْجُ يَضْطَرِبُ أَي يَضْرِبُ بعضُه بعضاً. واضْطَرَب أَمْره: اخْتَلَّ.

من حكم العرب

لِلنّاسِ مِنْ عِبَرِ التّاريخِ مَوْعِظَةٌ

وحِكْمةٌ مِن مآسي الدَّهْرِ والمِحَنِ

والمَرْءُ يَحْصُدُ في دُنْياهُ ما زَرَعَتْ

يُمْناهُ مِن سَيّئٍ في النّاسِ أو حَسَنِ

البيتان لإبراهيم المنذر، يقول فيهما، إن أفعال الإنسان هي التي ترفع شأنه ومكانته، أو تحطّ من قدره، فعليه أن يتوخّى الحذر عند أي فعل يمارسه.

0 تعليق